Editeur public depuis 1945

Editeur public depuis 1945

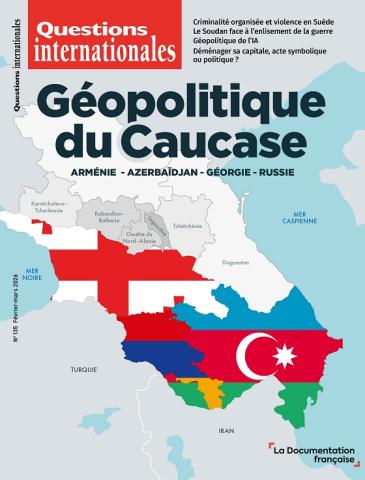

Découvrir nos revues

Nos collections

Portraits des présidents de la République

La Documentation française diffuse la totalité des portraits officiels des présidents de la République française. Elle en a l'exclusivité depuis la présidence de Charles de Gaulle.

Portraits des présidents de la RépubliqueIls publient à La Documentation française

- Association française pour l'histoire de la justice (AFHJ)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

- Comité d'histoire du Conseil d'État

- Comité d'histoire de la Cour des Comptes

- Comité d'histoire du ministère de la Culture

- Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

- Conseil supérieur de la magistrature (CSM)

- Conservatoire national des Arts et Métiers

- Cour de cassation

- Cour des comptes

- Haut Conseil à la Vie associative

- Institut Covid-19 Ad memoriam

- Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)

- Institut des hautes études du ministère de l'intérieur (IHEMI)

- Institut national du service public (INSP)

- Ministère de la Culture

- Observatoire national de la vie étudiante (OVE)

- Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC)