L'abolition de la peine de mort : une loi irrévocable ? (3/4)

L’Actualité de la vie publique - podcast - N° 24

Temps de lecture 7 minutes 14 secondes

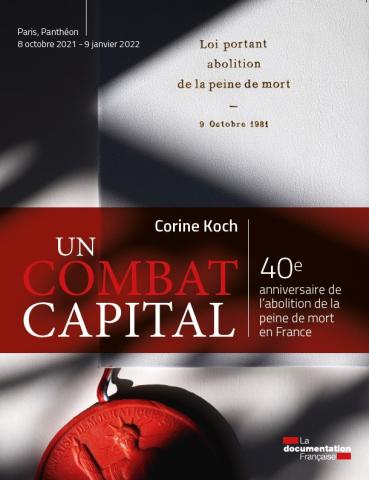

La loi abolissant la peine de mort en France a été promulguée le 9 octobre 1981. Le podcast « L’Actualité de la vie publique » vous propose une nouvelle série consacrée à cette grande loi de la Ve République. Pourquoi rétablir la peine de mort serait aujourd’hui très difficile ?

L'abolition de la peine de mort : une loi irrévocable ? (3/4)

[GÉNÉRIQUE]

Vous écoutez L’Actualité de la vie publique, un podcast du site Vie-publique.fr.

Signature sonore

Stéphanie : Bonjour à tous, bonjour Patrice

Patrice : Bonjour Stéphanie

Introduction de la série

Stéphanie : Il y a 40 ans, presque jour pour jour, débute à l’Assemblée nationale le débat qui conduira les parlementaires à voter la loi abolissant la peine de mort en France. Cette loi promulguée, le 9 octobre 1981, vient mettre un terme à un combat, qui aura vu s’affronter, en France, pendant près de deux siècles, les partisans et les opposants à la peine capitale.

Notre podcast L’Actualité de la vie publique, vous propose une nouvelle série consacrée à cette grande loi de la Ve république.

Dans ce troisième épisode, nous allons vous expliquer pourquoi l’abolition de la peine capitale votée en 1981 est devenue aujourd’hui quasiment irrévocable.

[GÉNÉRIQUE]

1. Stéphanie : La loi sur l’abolition de la peine de mort a-t-elle fait l’objet d’un rejet ou de contestations de la part de la classe politique ?

Patrice :Comme on l’a vu dans le premier épisode, Stéphanie, le vote de la loi sur l’abolition de la peine de mort en 1981 a été obtenu grâce au très large soutien des partis de gauche. A droite, en revanche, les partisans de l’abolition étaient minoritaires. Néanmoins, au lendemain de l’abolition - en 1981 - aucun parti majeur ne prône plus le rétablissement de la peine capitale en France. Cela n’empêche pas que plusieurs dizaines de demandes de rétablissement de la peine de mort aient été déposées depuis 1981 à l’Assemblée nationale.

2. Stéphanie : Un rétablissement de la peine de mort est-il possible 40 ans après le vote de la loi ?

Patrice : En fait, rétablir la peine de mort en France aujourd‘hui serait compliqué car des dispositions légales ont été prises afin de renforcer la valeur juridique de la loi de 1981.

3. Stéphanie : Expliquez-nous concrètement comment l’abolition est devenue quasiment irréversible ?

Patrice : Tout d’abord, deux ans après le vote de la loi, la France commence à prendre des engagements internationaux en faveur de l’abolition de la peine de mort. Elle signe ainsi en 1983 un protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le protocole n° 6. C’est le Conseil de l’Europe qui est à l’origine de ce texte qui interdit le recours à la peine de mort en temps de paix. La loi française autorisant la ratification de ce protocole est promulguée en décembre 1985. Cet engagement international confère, dès lors, à la loi française sur l’abolition un caractère quasi irréversible.

[Intervention Stéphanie : Mais il ne s’agit-là que d’une première étape, n’est-ce pas ?]

Patrice : En effet, deux nouveaux protocoles internationaux qui interdisent la peine de mort en toutes circonstances sont adoptés. Le premier par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989, à New-York, et le second par le Conseil de l’Europe à Vilnius en 2002.

[Intervention Stéphanie : Ces textes vont-ils être ratifiés par la France ?]

Patrice : Le protocole de New-York, adopté par l’Organisation des Nations unies, est un engagement international qui ne peut pas être dénoncé. C’est pourquoi en 2005, le Conseil constitutionnel - qui a été saisi par le président de la République, Jacques Chirac qui souhaite que la France ratifie ce protocole - juge que l’étape préalable à la ratification de ce texte, est la révision de la Constitution, afin d’y inscrire l’interdiction de la peine de mort. Cette révision constitutionnelle a lieu en 2007. La loi constitutionnelle relative à l’interdiction de la peine de mort est adoptée par le Congrès réuni à Versailles (c’est-à-dire les représentants des deux chambres : députés et sénateurs) le 19 février 2007 et promulguée le 23 février.

[Intervention Stéphanie : quelle forme prend cette loi constitutionnelle ?]

Patrice : Cette loi comprend un article unique. Il est ajouté au titre VIII de la Constitution et stipule que : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

[Intervention Stéphanie : la loi de 1981 n’est dès lors plus une simple loi, n’est-ce pas ?]

Patrice : C’est exact ! En conférant à la loi de 1981 une valeur constitutionnelle, la révision de 2007 élève la loi d’abolition au sommet de la hiérarchie des normes juridiques françaises. Elle permet à la France de ratifier le 2 octobre 2007 le protocole de New-York visant à abolir la peine de mort. Puis, le 10 octobre 2007, la France ratifie également le protocole de Vilnius relatif à l’interdiction de la peine de mort en toutes circonstances.

4. Stéphanie : Est-ce que cela signifie qu’un retour en arrière est aujourd’hui absolument impossible en France, même dans le cadre d’un référendum ?

Patrice : La voie référendaire, Stéphanie, est celle que privilégient les partisans d’un rétablissement de la peine de mort en France. Leur argument principal est de dire que l’opinion publique serait favorable à un tel rétablissement. Mais les choses ne sont pas si simples. Car supposons que les Français se prononcent en faveur d’un retour de la peine capitale par la voie d’un référendum, il faudrait ensuite réviser la Constitution puisque celle-ci interdit à l’État de condamner un individu à mort. Ce projet de révision de la Constitution nécessiterait que le texte de la révision soit voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, puis qu’à l’initiative du président de la République les deux chambres du Parlement (donc l’Assemblée nationale et le Sénat) se réunissent en Congrès à Versailles et qu’une majorité des 3/5e des suffrages exprimés se prononcent en faveur de cette révision.

[Intervention Stéphanie : mais les engagements internationaux de la France sont également un obstacle de taille, n’est-ce pas ?]

Patrice : Oui la France devrait dénoncer ses engagements internationaux et probablement sortir de l’Union européenne. La France se placerait en effet dans une situation très délicate vis-à-vis des institutions européennes et de ses partenaires. Bien que rien ne soit automatique en ce domaine, il faut rappeler que l’article 2 de la Charte européenne des droits fondamentaux dispose que « Nul ne peut être condamné à mort, ni exécuté ». Quant au traité sur l’Union européenne, il prévoit qu’un État peut être privé de certains de ses droits, notamment de son droit de vote au sein du Conseil de l’UE en cas de violation grave et persistante des valeurs mentionnées à l’article 2.

Fin de l’épisode

Stéphanie : C’est la fin de cet épisode ! Merci Patrice ! Le long processus qui a permis de renforcer la loi de 1981 n’a maintenant plus de secrets pour nos auditeurs.

Au sommaire du prochain et dernier épisode : nous nous intéresserons à la situation dans le reste du monde. Qu’en est-il de la peine de mort en dehors de la France et de l’Europe ? L’abolition universelle est-elle pour demain ?

Vous pouvez réécouter cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N’hésitez pas à vous y abonner !

Et pour en savoir plus, RDV sur notre site internet Vie-publique.fr et nos réseaux sociaux.

On se retrouve très bientôt !

Au revoir Patrice, au revoir à tous !

Patrice : Au revoir Stéphanie ! Au revoir à tous !